前言:2025年3月31日人力资源和社会保障部、国家卫生健康委、国家中医药局和国家疾控局联合发布《关于表彰全国卫生健康系统先进集体、先进工作者及“白求恩奖章”获得者的决定》(人社部发〔2025〕13号),授予第八批医疗人才“组团式”援藏工作队先进集体荣誉。

赵大春医生

赵大春,协和医院病理科副主任医师,第八批“组团式”援藏医疗队成员,援藏期间担任西藏自治区人民医院病理科主任。

从青稞田到高原诊室:一场跨越二十载的约定

赵大春的高原情结,始于二十多年前。大学毕业那年,因为与大学同班藏族同学的友谊,他第一次踏上西藏的土地。同学家的青稞田在风中起伏如浪,他和同学们望着远处的雪山立下约定:“将来一定要用心守护每一个患者。”没想到,这个约定在二十年后以“援藏”的形式兑现了。2022年,赵大春主动报名第八批“组团式”援藏医疗队,开启援藏工作。

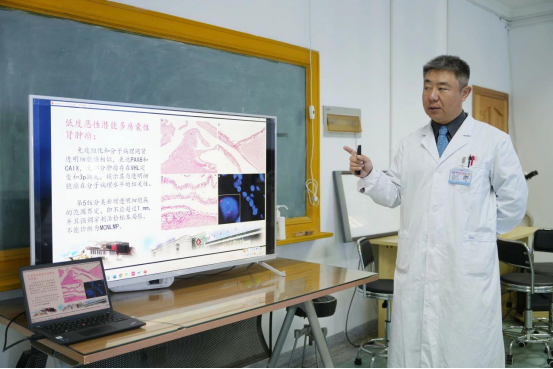

赵大春医生进行临床病理教学

显微镜下的“侦探”:让罕见病不再“隐秘”

初到西藏,赵大春就遇到了一例罕见病例。患者是一名55岁男性,经过了左上颌牙龈肿物切除术。赵大春为其做病理检查时发现了罕见透明细胞癌。凭借丰富经验,他怀疑肾癌转移,立即安排特殊染色与免疫组化,结果PAX8阳性证实为肾细胞癌。他联合援藏泌尿外科专家会诊,影像学检查不仅发现患者左肾原发癌,更找到肺部转移灶,为患者精准治疗指明了方向,挽救了生命。

赵大春医生(左四)在西藏自治区人民医院主持多学科会诊

从“输血”到“造血”:让病理之花扎根高原

在赵大春看来,援藏的意义不仅在于解决眼前的病例,更在于为西藏留下一套可持续发展的病理体系。初到西藏时,他发现当地病理事业存在发展不均衡的问题:基层医院诊断标准不统一,罕见病识别能力不足,分子病理技术几乎是空白。“要把协和‘大综合小专科’的模式带过来。”这是他给自己定下的目标。因此在临床、质控和教学过程中,他都着力推进病理亚专科的建设。此外,他还致力于建立西藏地区常见肿瘤医嘱套餐,在病理联盟培训时予以推广并形成共识,让藏区不同医院的医生按照规范化的套餐模式来进行临床诊断。他与团队共同努力,推动建成PCR实验室并发出西藏首份BRAF分子检测报告,使罕见病本地确诊和靶向治疗成为可能,为“大病不出藏”奠定了病理基础。

针对教材匮乏,赵大春在中华医学会病理学分会支持下,为西藏病理年会赠送《刘彤华诊断病理学》等权威著作。他亲自带教,通过取材示范、病例讨论等方式,制定规范取材规程,手把手培养本地人才。

赵大春医生在西藏自治区病理年会上做讲座

雪域热忱:最动人的“援藏答卷”

赵大春为当地同事在艰苦条件下对专业的坚守深深感动。离藏前他郑重承诺:“只要西藏需要,我随时回来。”从青春约定到千里援藏,从精准诊断到技术破冰,赵大春将协和医院“严谨、求精、勤奋、奉献”的精神与“缺氧不缺精神”的援藏精神融合,如春风般温暖雪域,用专业守护生命,用热忱浇灌希望。

供稿:协和医院、张玲、潘慧

编辑:戴申倩